2011年05月17日

自宅で出来る腰痛体操

1 体幹、下肢の筋肉を柔軟にする腰痛体操

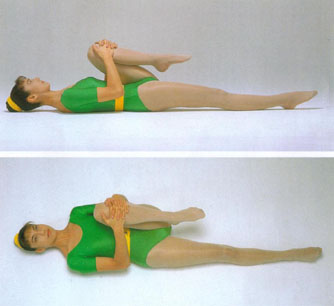

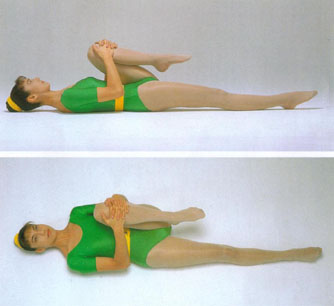

1-1

両手でひざを抱え込み、背中を丸くします。

<目的> 背筋を柔軟にし、腰椎前湾を減らします。

(10秒間×2回)

--------------------------------------------------------------------------------

1-2

1-1の状態から、片方の足を伸ばして床につけるようにします。左右交互に行います。

<目的>伸ばした方の足のつけ根(腸腰筋)を柔軟にします。

(左右とも10秒間×2回)

--------------------------------------------------------------------------------

1-3

四つんばいの状態で片方の足を伸ばします。ひざとアキレス腱を伸ばしてください。

左右交互に行います。

<目的>伸ばした方の足のつけ根(腸腰筋)を柔軟にします。

(左右とも10秒間×2回)

--------------------------------------------------------------------------------

1-4

横向きに寝て、上になったほうの足をつかみ、後方へ引っぱります。

この時、腰がいっしょに反らないように、お腹を引締めて下さい。左右交互に行います。

<目的>腸腰筋、四頭筋を柔軟にします。

(左右とも10秒間×2回)

--------------------------------------------------------------------------------

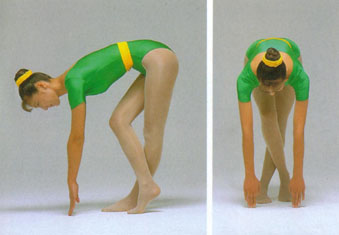

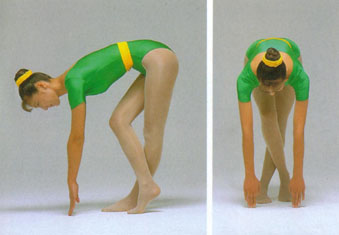

1-5

立って足を交差させた状態から両手を下げて前屈します。この時、後の足のひざを伸ばして下さい。

両手を床につけることが理想ですが、無理な場合はできるところまでで構いません。

足を左右入れ替えて、左右交互に行います。

<目的>背筋および膝屈筋を柔軟にします。

(左右とも10秒間×2回)

--------------------------------------------------------------------------------

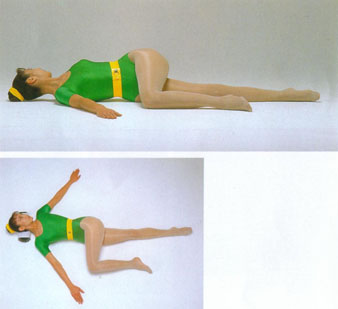

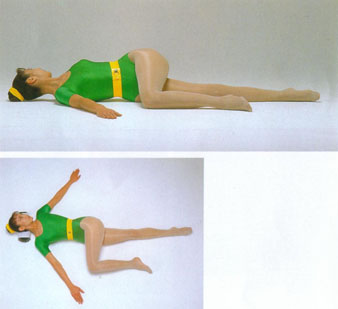

1-6

あおむけの状態からゆっくり腰をひねり、片足を交差させて反対側の床につけます。

この時、背中を床から離さないのが理想です。左右交互に行います。

<目的>背筋、臀筋を柔軟にすると同時に腰椎の柔軟性も高めます。

(左右とも10秒間×2回)

--------------------------------------------------------------------------------

2 骨盤の傾きを減らし、腰椎のそりを減らす腰痛体操

(2-1,2は、腰椎にある神経の通路を広げることになります。脊柱管狭窄症に)

2-1

あおむけの状態で、ひざを曲げます。背中を床につけたまま、お尻と腰を持ち上げます。

<目的>腰椎のそりを減らします。

(5秒間×3回)

--------------------------------------------------------------------------------

2-2

かかとを壁から20cm位離し、リラックスして壁に寄りかかります。

おなかに力を入れて腰を壁に押しつけます。

<目的>背筋の緊張をとり、腰のそりを減らします。

(5秒間×3回)

--------------------------------------------------------------------------------

3 腹筋、背筋の力を強くする腰痛体操

3-1

両手をおなかの上にあて、頭を持ち上げながらへそをのぞき込むようにします。

同時にお尻を少し浮かせるようにします。

<目的>腹筋を強くします。

(5秒間×3回)

--------------------------------------------------------------------------------

3-2

両腕を体につけ、両足を伸ばしたままゆっくり上げます。

床から10cm位上げたところで止めます。

<目的>腹筋を強くします。

(5秒間×3回)

--------------------------------------------------------------------------------

3-3

両ひざを曲げ、両手を頭の後に組んでゆっくり起き上がります。

<目的>腹筋を強くします。

(10回)

松尾接骨院

0954-23-4992

http://sipnavi.jp/town/49061/index.html

武雄ビューティーカレッジ

0954-36-5563

http://tbc.sagafan.jp/e340402.html

武雄中学校 第43期卒業生(今年35才!!)

http://blog.goo.ne.jp/takeo43th

1-1

両手でひざを抱え込み、背中を丸くします。

<目的> 背筋を柔軟にし、腰椎前湾を減らします。

(10秒間×2回)

--------------------------------------------------------------------------------

1-2

1-1の状態から、片方の足を伸ばして床につけるようにします。左右交互に行います。

<目的>伸ばした方の足のつけ根(腸腰筋)を柔軟にします。

(左右とも10秒間×2回)

--------------------------------------------------------------------------------

1-3

四つんばいの状態で片方の足を伸ばします。ひざとアキレス腱を伸ばしてください。

左右交互に行います。

<目的>伸ばした方の足のつけ根(腸腰筋)を柔軟にします。

(左右とも10秒間×2回)

--------------------------------------------------------------------------------

1-4

横向きに寝て、上になったほうの足をつかみ、後方へ引っぱります。

この時、腰がいっしょに反らないように、お腹を引締めて下さい。左右交互に行います。

<目的>腸腰筋、四頭筋を柔軟にします。

(左右とも10秒間×2回)

--------------------------------------------------------------------------------

1-5

立って足を交差させた状態から両手を下げて前屈します。この時、後の足のひざを伸ばして下さい。

両手を床につけることが理想ですが、無理な場合はできるところまでで構いません。

足を左右入れ替えて、左右交互に行います。

<目的>背筋および膝屈筋を柔軟にします。

(左右とも10秒間×2回)

--------------------------------------------------------------------------------

1-6

あおむけの状態からゆっくり腰をひねり、片足を交差させて反対側の床につけます。

この時、背中を床から離さないのが理想です。左右交互に行います。

<目的>背筋、臀筋を柔軟にすると同時に腰椎の柔軟性も高めます。

(左右とも10秒間×2回)

--------------------------------------------------------------------------------

2 骨盤の傾きを減らし、腰椎のそりを減らす腰痛体操

(2-1,2は、腰椎にある神経の通路を広げることになります。脊柱管狭窄症に)

2-1

あおむけの状態で、ひざを曲げます。背中を床につけたまま、お尻と腰を持ち上げます。

<目的>腰椎のそりを減らします。

(5秒間×3回)

--------------------------------------------------------------------------------

2-2

かかとを壁から20cm位離し、リラックスして壁に寄りかかります。

おなかに力を入れて腰を壁に押しつけます。

<目的>背筋の緊張をとり、腰のそりを減らします。

(5秒間×3回)

--------------------------------------------------------------------------------

3 腹筋、背筋の力を強くする腰痛体操

3-1

両手をおなかの上にあて、頭を持ち上げながらへそをのぞき込むようにします。

同時にお尻を少し浮かせるようにします。

<目的>腹筋を強くします。

(5秒間×3回)

--------------------------------------------------------------------------------

3-2

両腕を体につけ、両足を伸ばしたままゆっくり上げます。

床から10cm位上げたところで止めます。

<目的>腹筋を強くします。

(5秒間×3回)

--------------------------------------------------------------------------------

3-3

両ひざを曲げ、両手を頭の後に組んでゆっくり起き上がります。

<目的>腹筋を強くします。

(10回)

松尾接骨院

0954-23-4992

http://sipnavi.jp/town/49061/index.html

武雄ビューティーカレッジ

0954-36-5563

http://tbc.sagafan.jp/e340402.html

武雄中学校 第43期卒業生(今年35才!!)

http://blog.goo.ne.jp/takeo43th

2011年05月17日

スポーツ栄養

スポーツ栄養学についての基本的なことを書いていこうと思っています。

アスリートにとって競技力を向上させるための3つの要素は、

「練習」、「睡眠」、「栄養」です。

このどれかがかけたらあるところでストップします。

ここでは「栄養」について学んでいきましょう。

運動神経が筋を刺激すると電気化学反応が起こり、

ATPはADPとリン酸に分解され、

エネルギーが発生して、筋の収縮を引き起こします。

しかし筋肉中のATPの存在量は少ないので

それを新たに作るシステムが体にはあります。

これは運動の強度に応じてそれぞれあります。

ATP-CP::ハイパワー

乳酸系::ミドルパワー

酸化系::ローパワー

3つのパワーをそれぞれ具体的に書いていきます。

--------------------------------------------------------------------------------

1.ATP-CP(ハイパワー)

筋肉中に存在するATPとCP(クレアチン)から得られるものです。

ATPが分解されてエネルギーを発生させるとADPができます。

ADPはCP(クレアチン)によりATPに再合成されます。

CP自体も体内では一定量しかないので、再合成する量も決まっています。

理論的に大体8秒持続させることができます。

ATP-CPは無酸素エネルギー系であり、

3つのエネルギー供給システムでは最も強度の高い運動を可能にします。

クレアチンローディングをすることで

ハイパワーの持続時間が長くなることが分かっています。

2.乳酸系(ハイパワー)

筋肉中に蓄えられたグリコーゲンが主材料です。

グリコーゲンを分解してATPを作ります。

酸素が必要なくても作られるが、強度の高い運動だと生産が追いつかないので、

無酸素的解糖となり乳酸を生じます。

乳酸は疲労物質です。

乳酸が過剰に増えるとそれから発生する筋肉中の水素イオンにより、

筋肉中のpHが酸性になり、

エネルギー生産を制限し、筋肉を動けなくしますが動かなくなります。

ハイパワーの次に高い運動強度を可能にしますが、

30秒から2分くらいしか運動を持続できません。

クレアチンにはこの乳酸の発生を抑える働きがあるので

クレアチンを摂ることはいいと考えられます。

3.酸化系(ハイパワー)

糖質と脂肪を使って有酸素的にATPを生産することができるシステムです。

すばやくATPを作ることはできないが、

運動強度を調節すれば長時間生産することができます。

ATPは糖質と脂肪から作られるので、運動中に糖質の補給が必要です。

脂肪は単独では使われず、糖質と共に使われます。

ATPを生産する最期の段階ではコエンザイムQ10

というビタミンが働いていることが分かっているので、

コエンザイムQ10をサプリとして摂る人もいます。

--------------------------------------------------------------------------------

クエン酸サイクル

クエン酸サイクルとはATPを作り出す回路のことをいいます。

グルコース1個からATPは2個しか作られません。

ローパワーが持続するのはこのサイクルが重要な役割をしているのです。

1サイクルで12個のATPを作ります。

まず糖質代謝から見ていきます。

糖質つまりグルコースは解糖系によりATPを作った後、

ピルビン酸もしくは乳酸になります。

酸はアセチルCoAに変わり、

クエン酸回路の最期の物質のオキサロ酸と水によりクエン酸を生成します。

生成されたクエン酸はいろんな物質に変化して最終的にオキサロ酸になり、

またサイクルされます。

代謝の回路はいくつかあるが、難しいので省きます。

知りたい方はリンクの分子生物学のページを参考にしてみてください。

次に脂肪代謝とクエン酸回路の関係について述べます。

脂肪は中性脂肪として蓄えられていますが、リパーゼによって加水分解され、

脂肪酸になります。

この脂肪酸がβ酸化というものでアセチルCoAになり、

クエン酸回路で二酸化炭素と水に変えられます。

β酸化を含めて、脂肪酸が体内で利用される場合には、

脂肪酸は高エネルギーをもつアシルCoAに変換され、利用されます。

最期にアミノ酸(タンパク質)代謝とクエン酸回路について述べます。

一部のアミノ酸はアセチルCoAになってクエン酸回路に組み込まれます。

他のアミノ酸もクエン酸サイクルで生じる物質に変換されてクエン酸回路に組み込まれています。

例としてBCAAのロイシンはアセチルCoAに、

バリンはスクシニルCoAに、

イソロイシンはスクシニルCoAとアセチルCoAになります。

アスリートにとって競技力を向上させるための3つの要素は、

「練習」、「睡眠」、「栄養」です。

このどれかがかけたらあるところでストップします。

ここでは「栄養」について学んでいきましょう。

運動神経が筋を刺激すると電気化学反応が起こり、

ATPはADPとリン酸に分解され、

エネルギーが発生して、筋の収縮を引き起こします。

しかし筋肉中のATPの存在量は少ないので

それを新たに作るシステムが体にはあります。

これは運動の強度に応じてそれぞれあります。

ATP-CP::ハイパワー

乳酸系::ミドルパワー

酸化系::ローパワー

3つのパワーをそれぞれ具体的に書いていきます。

--------------------------------------------------------------------------------

1.ATP-CP(ハイパワー)

筋肉中に存在するATPとCP(クレアチン)から得られるものです。

ATPが分解されてエネルギーを発生させるとADPができます。

ADPはCP(クレアチン)によりATPに再合成されます。

CP自体も体内では一定量しかないので、再合成する量も決まっています。

理論的に大体8秒持続させることができます。

ATP-CPは無酸素エネルギー系であり、

3つのエネルギー供給システムでは最も強度の高い運動を可能にします。

クレアチンローディングをすることで

ハイパワーの持続時間が長くなることが分かっています。

2.乳酸系(ハイパワー)

筋肉中に蓄えられたグリコーゲンが主材料です。

グリコーゲンを分解してATPを作ります。

酸素が必要なくても作られるが、強度の高い運動だと生産が追いつかないので、

無酸素的解糖となり乳酸を生じます。

乳酸は疲労物質です。

乳酸が過剰に増えるとそれから発生する筋肉中の水素イオンにより、

筋肉中のpHが酸性になり、

エネルギー生産を制限し、筋肉を動けなくしますが動かなくなります。

ハイパワーの次に高い運動強度を可能にしますが、

30秒から2分くらいしか運動を持続できません。

クレアチンにはこの乳酸の発生を抑える働きがあるので

クレアチンを摂ることはいいと考えられます。

3.酸化系(ハイパワー)

糖質と脂肪を使って有酸素的にATPを生産することができるシステムです。

すばやくATPを作ることはできないが、

運動強度を調節すれば長時間生産することができます。

ATPは糖質と脂肪から作られるので、運動中に糖質の補給が必要です。

脂肪は単独では使われず、糖質と共に使われます。

ATPを生産する最期の段階ではコエンザイムQ10

というビタミンが働いていることが分かっているので、

コエンザイムQ10をサプリとして摂る人もいます。

--------------------------------------------------------------------------------

クエン酸サイクル

クエン酸サイクルとはATPを作り出す回路のことをいいます。

グルコース1個からATPは2個しか作られません。

ローパワーが持続するのはこのサイクルが重要な役割をしているのです。

1サイクルで12個のATPを作ります。

まず糖質代謝から見ていきます。

糖質つまりグルコースは解糖系によりATPを作った後、

ピルビン酸もしくは乳酸になります。

酸はアセチルCoAに変わり、

クエン酸回路の最期の物質のオキサロ酸と水によりクエン酸を生成します。

生成されたクエン酸はいろんな物質に変化して最終的にオキサロ酸になり、

またサイクルされます。

代謝の回路はいくつかあるが、難しいので省きます。

知りたい方はリンクの分子生物学のページを参考にしてみてください。

次に脂肪代謝とクエン酸回路の関係について述べます。

脂肪は中性脂肪として蓄えられていますが、リパーゼによって加水分解され、

脂肪酸になります。

この脂肪酸がβ酸化というものでアセチルCoAになり、

クエン酸回路で二酸化炭素と水に変えられます。

β酸化を含めて、脂肪酸が体内で利用される場合には、

脂肪酸は高エネルギーをもつアシルCoAに変換され、利用されます。

最期にアミノ酸(タンパク質)代謝とクエン酸回路について述べます。

一部のアミノ酸はアセチルCoAになってクエン酸回路に組み込まれます。

他のアミノ酸もクエン酸サイクルで生じる物質に変換されてクエン酸回路に組み込まれています。

例としてBCAAのロイシンはアセチルCoAに、

バリンはスクシニルCoAに、

イソロイシンはスクシニルCoAとアセチルCoAになります。